随着GPT-3.0走入大众视野,人工智能技术再次被按下加速键,新的技术和应用层出不穷,成为全球关注的焦点。从2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》,到2018年教育部发布《高等学校人工智能创新行动计划》,国家层面持续推动人工智能技术与经济社会的深度融合。截至目前,全国已有537所高校获批设立人工智能专业,面对不断增长的人才需求和快速变化的行业形势,高校人工智能专业如何建设,如何实现“高质量”人才输出,成为每所高校在专业建设中亟待解决的重要问题。

产教融合,服务产业:为谁培养AI人才? 人工智能产业的蓬勃发展从数据、算力、应用到跨领域的综合解决方案,已经形成了一个多层次的复杂结构,对人工智能人才的需求也日益多元化。高校人工智能专业应首先明确产业的需求,以服务经济发展为核心,定位人才培养目标和具体方向。

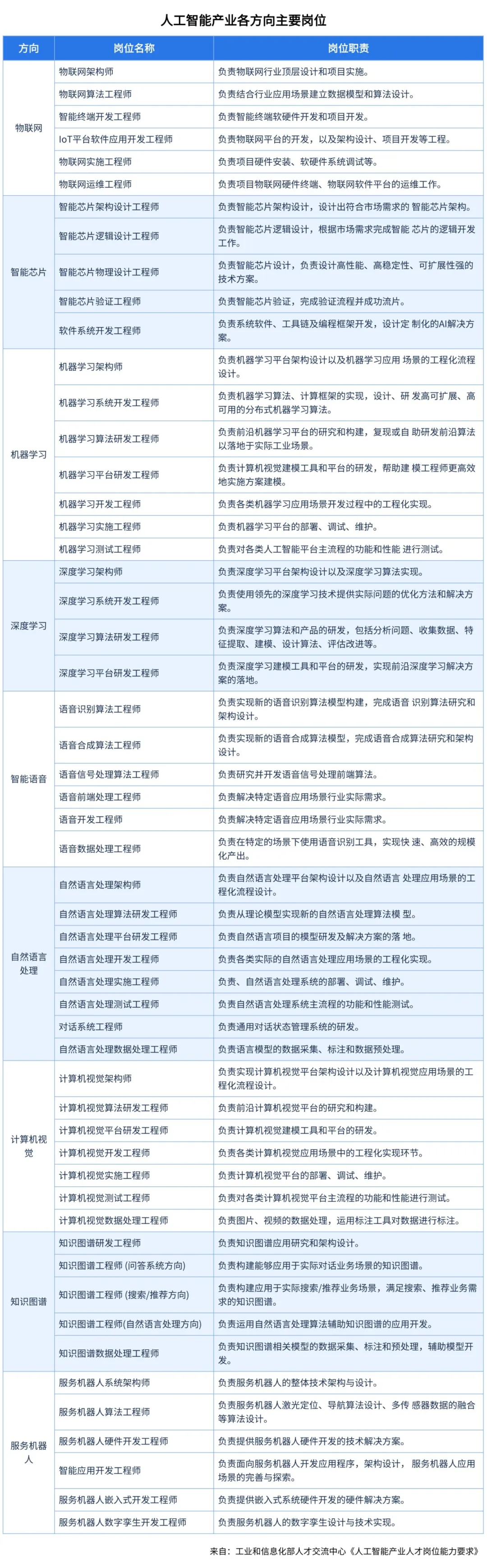

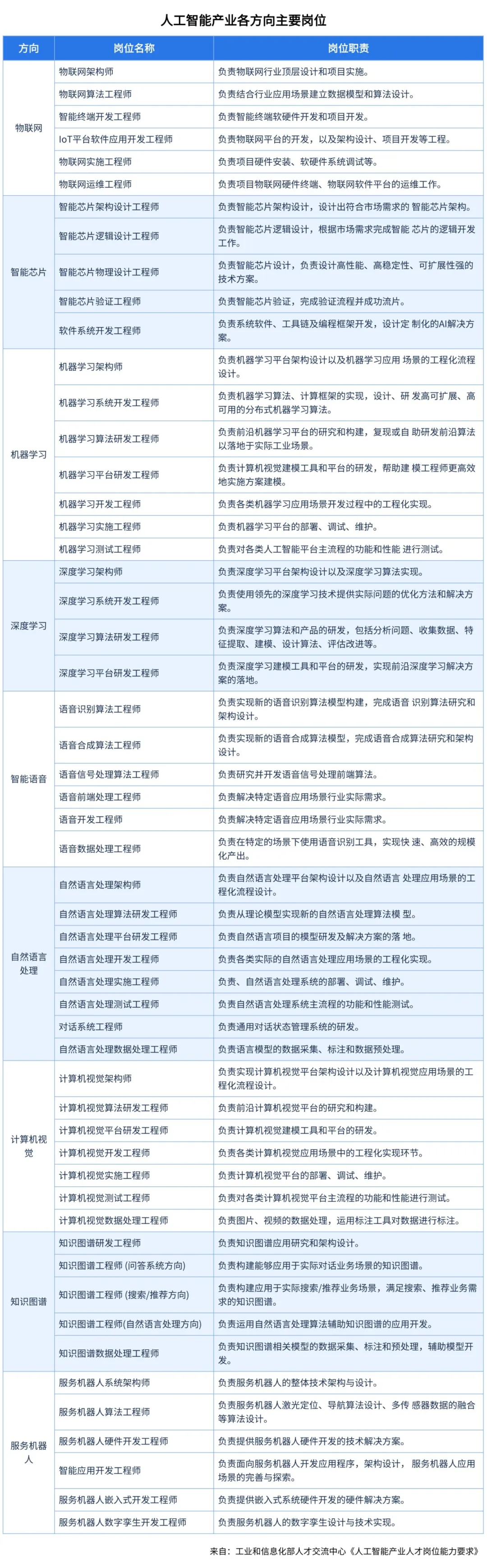

1.面向产业,为人才培养定向 高校必须关注人工智能在产业中的细分领域,明确所培养的人才应该具备哪些专业素养和技术能力。人工智能产业覆盖领域广泛,如工业、医疗、金融、制造等,不同应用场景对人才的需求也有所差异。

2.聚焦岗位需求,精准塑造专业能力 人工智能产业的岗位需求细化到算法工程师、数据科学家、自然语言处理专家、计算机视觉工程师等多个方向。这就要求高校的课程设计必须以企业对技术能力的需求为导向,通过设置多样化、专业化的课程模块,使学生具备从基础理论到项目应用的全方位技能。

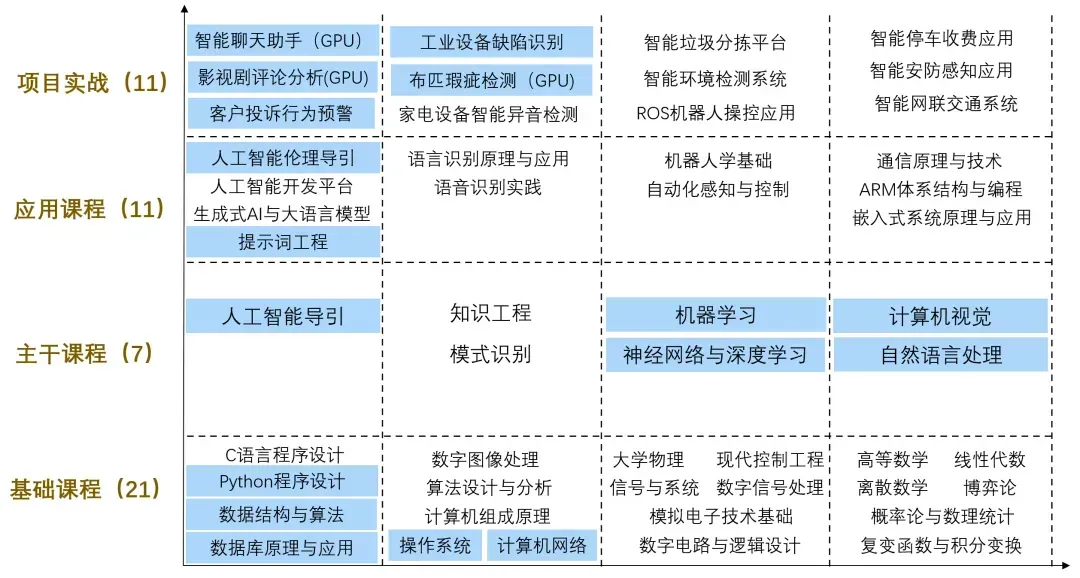

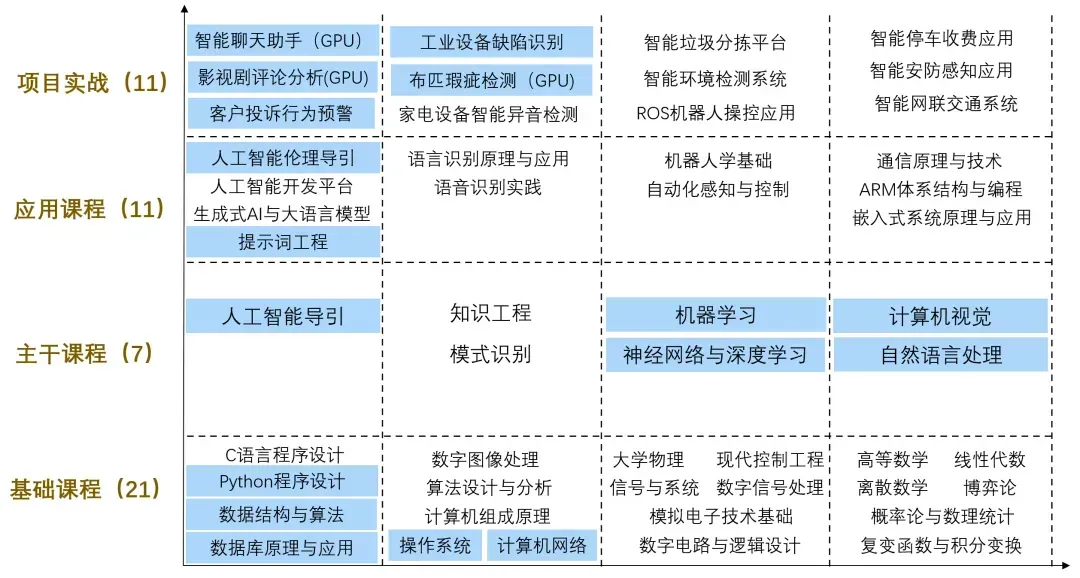

以产业需求为导向:课程体系如何构建? 针对人工智能专业的课程建设,2018年《高等学校人工智能创新行动计划》中明确了人才培养的主干课程,涵盖《人工智能基础》、《机器学习》、《神经网络》、《计算机视觉》等内容。这些主干课程为人才培养打下了坚实的理论基础,但随着AI技术的演进和产业需求的变化,课程体系需要与时俱进,形成“厚基础、强技能、善应用”的课程结构。

01构建核心知识体系,夯实主干课程 聚焦人工智能的核心内容,围绕基础课程进行知识延展,涵盖数据分析、算法原理等关键领域。理论与实际相结合,通过案例分析帮助学生掌握扎实的基础知识。

02紧跟前沿技术,融入国际视野 高校在构建课程体系时应适当引入国际化的课程资源,如最新的计算机视觉、自然语言处理等前沿内容。将全球视野与经典理论融合,为学生提供最具竞争力的知识储备。

03实战项目驱动,培养应用实战能力 融入产业真实案例的项目实战是AI课程体系中的重要一环。通过在课程中引入实际应用场景的项目训练,帮助学生理解技术落地的全流程,从项目需求到技术实现,再到成果交付的各环节。

人工智能专业课程体系建议 美林数据从产业人才需求及行业人才标准出发,结合全国上百所高校人工智能专业人才培养解析和沟通,梳理出以下课程矩阵:

基础课程:筑牢学科基础底座 基础课程以学生的全面发展为目标,重视基础知识的扎实传授和基本能力的培养。通过深入的数学、物理和计算机等课程,帮助学生为理解并掌握复杂的人工智能技术奠定坚实的根基。这些课程不仅提升了学生的逻辑思维和定量分析能力,还为后续的人工智能专业学习打下了不可或缺的基础。在专业人才培养中,基础课程作为关键支撑,确保学生具备良好的问题解决能力,并能够适应快速发展的科技领域。

高校人工智能专业的建设与人才培养任重道远。只有深入理解产业需求、结合技术前沿、高度注重学生的实践能力,才能培养出具备创新思维和应用能力的数智人才。

400-608-2558

029-86698003

400-608-2558

029-86698003